Nel corso del medio evo l’estensione della città di Pozzuoli, era compresa nei limiti dell’attuale rione Terra. Durante il regno angioino la città comincia ad espandersi al di fuori di questi angusti confini; sorsero così degli edifici, prima addossati al costone dell’Acropoli e poi via via più lontani.

Fino al XV secolo l’area, dove attualmente sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie, ancora non esisteva, in quanto, per effetto del bradisismo discendente, era completamente sommersa dal mare.

Verso la fine del XV secolo si registrano i primi segnali di quel bradisismo ascendente che nel 1538 culminò con l’eruzione del Monte Nuovo. La città fu più volte scossa da violenti terremoti ed agli inizi del XVI secolo un’ampia fascia di costa, dal rione Terra al tempio di Serapide ed oltre, emerse pian piano dalle acque.

I puteolani chiesero al re Ferdinando II il Cattolico (1452-1516) il permesso di poter utilizzare questa superficie di terra che il mare lasciava allo scoperto. Il sovrano aragonese, il 23 maggio 1511, accolse l’istanza dei puteolani, i quali poterono così edificare nuove abitazioni.

In questo spazio lasciato dal mare sorse anche una chiesa, appunto quella che oggi è conosciuta come Santa Maria delle Grazie.

Quando fu edificata, agli inizi del XVI secolo venne dedicata alla visita della vergine Maria ad Elisabetta.

L’edificio, in posizione molto vicina al mare, si apriva verso quell’ampio spazio che diventerà la Piazza Maggiore di Pozzuoli.

La chiesa, di dimensioni molto più piccole di quelle attuali, nacque, probabilmente, per sostituire altre due del rione Terra, Sant’Agnese e Sant’Agata, che furono soppresse, forse, perché danneggiate dai continui terremoti di quegli anni.

Fu elevata a parrocchia col titolo di Santa Maria delle Grazie, il 15 novembre 1624, con decreto del vescovo Lorenzo Mongiò (1617-1630), quando quella da cui dipendeva, Santa Maria ad Portam, venne soppressa dallo stesso Vescovo.

La più antica parrocchia della diocesi di Pozzuoli aveva competenza su un vastissimo territorio, che oltre alla nostra città, comprendeva anche Bacoli, Miseno, Monte di Procida, Licola, Agnano o Bagnoli. Con la creazione di parrocchie in queste zone e di altre in Pozzuoli, l’area di competenza di Santa Maria delle Grazie nel tempo si è ormai ridotta solo ad una parte del centro della città.

Verso la fine del ‘500, ad opera di una Confraternita di laici, fu costruito un ospedale per l’assistenza dei malati che venivano a curarsi alle terme flegree. L’edificio era addossato alla parete nord della chiesa, e da questa prese anche il nome. Questo ospedale prese il posto di quello di Santa Marta, presso il quadrivio dell’Annunziata, chiuso dopo pochi anni perché già insufficiente.

La Confraternita amministrò sia l’ospedale che la chiesa fino agli inizi dell’800, quando fu sostituita dalla Commissione di Beneficenza.

Nel settecento il bradisismo cominciò una fase discendente i cui effetti si fecero subito sentire nella parte bassa della città, che era spesso allagata, tanto che si dovevano usare le barche per attraversare la Piazza Maggiore.

Nel 1825, a spese del vescovo Carlo Maria Rosini (1797-1836), del Municipio di Pozzuoli e della Commissione di Beneficenza, furono eseguiti alcuni restauri, che però non sortirono alcun effetto, in quanto la chiesa continuava ad allagarsi e col tempo l’umidità e la corrosione della salsedine marina ne avevano compromesso le strutture. Una lapide posta sulla contraffacciate della chiesa, a destra dell’ingresso, ricorda questi lavori.

Nel 1858 il vescovo Raffaele Purpo (1843-1876) la chiuse al culto, in quanto l’edificio risultava allagata da circa un metro d’acqua.

Il Municipio di Pozzuoli, proprietario dell’immobile, affidò all’architetto Achille Catalano i lavori di restauro, e questi, costatate le pessime condizioni statiche del fabbricato, giudicò più opportuno demolirlo e ricostruirlo dalle fondamenta.

Questa scelta non mancò di suscitare discussioni tra l’architetto e alcuni amministratori della città, in quanto, molti ritenevano più giusto ricostruire la chiesa in un luogo lontano dal mare e quindi più sicuro, altri proposero di edificare al posto della vecchia chiesa, dei magazzini, che dati in affitto potevano garantire nuove entrate al Municipio.

In tal senso il Decurionato approvò una deliberazione in cui si proponeva anche di sostituire l’architetto Catalano; ma l’allora sindaco Gennaro Punzo, non diede seguito alla deliberazione.

Pertanto la chiesa fu totalmente rifatta secondo i progetti del Catalano. Va ricordato, in particolare, che l’accesso alla chiesa venne assicurato da due ampie scalinate, in quanto il pavimento venne notevolmente rialzato rispetto al livello della strada. Questa ricostruzione è ricordata da un’iscrizione, posta sulla controfacciata a sinistra dell’ingresso.

Alla fine dell’ottocento si ripresentò di nuovo il problema dell’acqua che invadeva il borgo di Pozzuoli. Questo fenomeno, conseguenza del bradisismo discendente, rendeva invivibile questa parte della città, tanto che Pozzuoli aveva, in Campania, il primato della mortalità per le malattie tubercolari.

Nel 1911 fu approvata dal Parlamento la legge per la bonifica della parte bassa di Pozzuoli (N. 311 del 13 aprile 1911) che prevedeva lavori di colmata delle strade, bonifica dei terreni e sistemazione delle fogne. Nel 1913 iniziarono i lavori di colmata, in seguito ai quali finirono con l’essere interrate anche le scale d’ingresso della chiesa.

Nel 1915 il parroco Antonio Poerio fece eseguire alcuni lavori di abbellimento, tra cui va ricordata la costruzione del pulpito marmoreo. Lo stesso parroco, nel 1923, nella navata destra fece aprire un vano e costruire una cappella intitolata al Sacro Cuore di Gesù.

Nel 1948 il parroco Michele Maddaluno fece eseguire degli ampliamenti, nel corso dei quali vennero create le absidi in fondo alle tre navate, fu decorato il soffitto e completato il pulpito marmoreo. Lo stesso parroco, nel 1964, fece rivestire con marmo le pareti e i pilastri della chiesa.

Altri lavori di consolidamento e restauro sono stati effettuati tra il 1973 e il 1975 e tra il 1983 e il 1984, per riparare i danni del bradisismo del ’70, del terremoto del 1980 e del successivo bradisismo.

La facciata presenta delle linee e decorazioni molto semplici, spicca in essa una grande vetrata, posta nel 1958, che raffigura la Vergine che appare a Bernadette. La chiesa è affiancata sul lato sud da un alto campanile, sul lato di questo che guarda verso il largo Santa Maria delle Grazie vi è una meridiana, mentre dal lato della piazza Maggiore una piccola lapide posta sotto l’orologio, ammonisce sulla brevità del tempo e della vita umana.

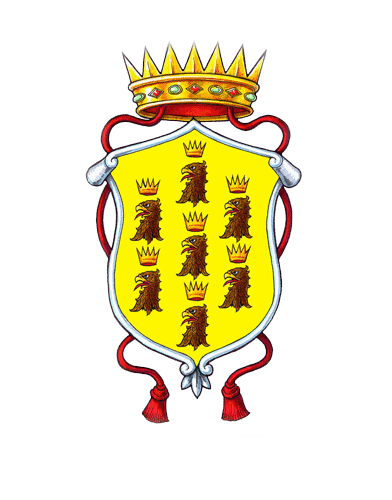

L’interno ha perso l’originaria impostazione con la pianta a croce, per i continui rifacimenti e ampliamenti. Ha tre navate, ciascuna chiusa sul fondo da un’abside. La navata centrale coperta da una volta a botte, è decorata con motivi geometrici e floreali. Un arco trionfale con al centro lo stemma di Pozzuoli, separa la navata centrale dal presbiterio. Le navate laterali sono coperte a botte ribassata con piccole cupole ellissoidali.

A sinistra dell’ingresso, il primo altare che si incontra è quello dedicato a San Leonardo, costruito nel 1736. La statua del Santo, in legno policromato è del XIX secolo. Segue un secondo altare del 1737, in marmi policromi molto simile al precedente, ed è dedicato a San Paolo, la cui statua è del 1951.

Nel transetto vi è l’altare dell’ultima cena, che è sovrastato da una tela attribuita al pittore puteolano Giacinto Diano (1731- 1803), che raffigura l’ultima cena di Gesù con i discepoli, dipinta nel 1760.

Questa navata è chiusa in fondo dalla cappella di San Biagio, è fatta costruire, con tutti gli arredi sacri, nel 1639 da una Confraternita di bottegai, macellai e fornai del Borgo. Dello stesso periodo è la statua del Santo di legno policromato. La cappella venne demolita e ampliata nel 1948.

L’altare maggiore come lo si vede oggi è quello che risulta dalla sistemazione secondo le norme liturgiche del Concilio Vaticano II. E’ stato ricavato adattando vari pezzi del preesistente altare, e fu costruito nel corso dei lavori di restauro del 1973-1975. Due putti decoravano l’altare, uno è stato utilizzato come reggileggio, l’altro è stato rubato.

Il nuovo altare fu benedetto e consacrato dal vescovo Salvatore Sorrentino (1974-1993) il 18 ottobre 1975, e in esso sono state anche riposte delle reliquie di San Valentino martire. A ricordo dell’avvenimento, nell’altare, è stata murata una pergamena con la seguente dicitura:

Sulla parete di fondo dell’abside si trova un dipinto su tavola che raffigura la visita della vergine Maria ad Elisabetta.

Il quadro è datato al XVI secolo e faceva sicuramente parte dell’antico edificio di culto.

Al XVII secolo risale un crocifisso ligneo che una volta era sistemato a destra dell’entrata e dal 1975 posto a destra del nuovo altare. A sinistra vi è il battistero, del XIX secolo, costituito da una vasca in marmo con coperchio in bronzo.

Nell’abside destra, anche questa ampliata nel 1948, vi è la cappella dedicata a San Ciro e vi si trova una statua lignea del Santo, dell’ 800.

A destra dell’ingresso si trova murata una iscrizione a ricordo dei lavori di restauro del 1948.

Nel transetto in posizione simmetrica a quello dell’ultima cena vi è l’altare di san Giuseppe, con un dipinto su tela, anch’esso attribuito a Giacinto Diano e raffigurante San Giuseppe col bambino Gesù e i santi Nicola e Giovanni battista.

La navata destra ha subito delle modifiche dalla creazione di uno spazio adattato a penitenzieria e dall’apertura della cappella del Sacro Cuore.

Nella penitenzieria vi sono due altari, uno dedicato a sant’Antonio e l’altro all’Immacolata; la statua di sant’Antonio è del 1948, quella dell’Immacolata del XIX secolo.

In questo ambiente si ammirano due dipinti, uno raffigurante le nozze di Cana e l’altro Mosé che parla al popolo. Sono due tele, la cui attribuzione è incerta, ma pare siano state dipinte nell’800 da Nicola Malinconico o da qualche suo allievo.

Nella cappella del Sacro Cuore sono da segnalare, una iscrizione che ne ricorda l’edificazione

INDIRIZZO LUOGO

Corso della Repubblica, 138 - 80078 - Pozzuoli - Napoli - Italia

TELEFONO

081.526.24.33

Info

Numero Verde: 800 500 512